Андреева, И.Н. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тезауруса эмоциональных переживаний в юношеском возрасте / И.Н. Андреева

// Психология и современное общество: взаимодействие как путь взаиморазвития: Материалы Международной научно-практической конференции 28–29 апреля 2006 года, г. Санкт-Петербург. – Ч. 1. – СПб, 2006. – С. 17–21.

Способность к пониманию эмоций означает, что человек может распознать эмоцию, т.е. установить факт наличия эмоционального переживания у себя или другого человека; идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек и найти для неё словесное выражение; понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она приведёт. Способность к управлению эмоциями означает, что человек может контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать довольно сильные эмоции; способен контролировать внешнее выражение эмоций; при необходимости вызвать ту или иную эмоцию [4].

Поскольку и способность к пониманию эмоций и способность к управлению эмоциями может быть направлена на собственные эмоции и эмоции других людей, по мнению Д.В. Люсина, можно говорить о внутриличностном и межличностном эмоциональном интеллекте, которые хотя и предполагают актуализацию различных когнитивных процессов, но должны быть взаимосвязаны.

Понимание эмоций и управление ими невозможны без осознания и называния эмоционального состояния. Вербализация собственного эмоционального состояния играет двоякую роль: с одной стороны информирует нашего партнёра о переживаемых нами чувствах и снижает его напряжение, с другой – помогает регулировать собственное эмоциональное напряжение: будучи названным, эмоциональное переживание утрачивает свою интенсивность и власть над человеком

Для того, чтобы назвать эмоцию, необходимо иметь достаточно богатый эмоциональный тезаурус. Содержание эмоционального словаря, во-первых, зависит от представленности данной эмоции в языке [6], во-вторых, – от эмоционального словаря родителей [2].

Мы предположили, что в юношеском возрасте уровень развития эмоционального интеллекта взаимосвязан с содержанием эмоционального тезауруса. Цель исследования – изучение взаимосвязи эмоционального интеллекта с интенсивностью фундаментальных эмоций (радости, горя, страха, вины и гнева) и содержанием тезауруса эмоций у лиц юношеского возраста. В качестве испытуемых выступали студенты Полоцкого государственного университета в возрасте 19-22 года (всего 78 человек, из них 40 юношей, 38 девушек). В процессе исследования были использованы следующие методики: опросник ЭмИн Д.В. Люсина, «Ассоциативный словарь эмоций» А.Г. Закаблука [3], модифицированная методика Т. Дембо (испытуемым было предложено оценить частоту переживания ими фундаментальных эмоций (радости, горя (страдания), страха, вины, гнева), используя следующую шкалу: никогда – 0 баллов, очень редко – 1б., редко – 2б., иногда – 3 б., часто – 4 б., очень часто – 5 б.). Кроме того, предлагалось привести примеры ситуаций, в которых участники исследования испытывали перечисленные интенсивные эмоции. Для обработки результатов исследования применялись критерий Манна – Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, метод контент-анализа. Количественный анализ результатов осуществлялся с использованием пакета статистических программ SPSS 11.0.

В результате исследования были обнаружены достоверные гендерные различия в уровне внутриличностного эмоционального интеллекта в целом и его структурного компонента контроль экспрессии в частности. Данные показатели достигали более высокого уровня у юношей по сравнению с девушками (p ≤ 0,05).

Частота переживания эмоций радости, горя, вины и страха у юношей и девушек на достоверном уровне не различается. Студенты в целом чаще всего переживают эмоцию радости ( =4,3), реже всего – эмоцию горя ( =1,92 ).

Было выявлено, что синонимические ряды фундаментальных эмоций, предложенные студентами, содержат не только собственно синонимы эмоций (например, горе – беда, несчастье, трагедия [1]), но и причины эмоциональных переживаний (радость – любовь, достижение цели, здоровье; гнев – предательство; страх – пауки), проявления (гнев – разрушение, взбешённость, крик; радость – смех, улыбка) и даже последствия (вина – угрызения, ответ, осуждение, стыд; горе– безразличие к жизни, «душевная пустота»). С наибольшей частотой именно через синонимы описывалась радость (в среднем было приведено 2,14 синонимов) и страх (соответственно – 1,01), с наименьшей – вина (0,03) и гнев (0,05). В то же время в качестве компонентов синонимического ряда вины предлагались в основном её последствия (1,1), гнева – его проявления (1, 82). Среди синонимов горя в равной мере присутствовали и собственно синонимы (0, 97) и проявления (0,97), несколько менее были представлены причины горя (0,73).

Полученные результаты, на наш взгляд, можно объяснить следующим образом. Радость, горе и страх достаточно полно осознаются, эти эмоции определяются непосредственно в момент переживания. Вина и гнев осознаются менее отчётливо. Эмоцию вины человек испытывает не в момент совершения действия (иначе он бы просто его не совершал), а при последующей его оценке, когда он размышляет о последствиях совершённых действий. Индивид заключает, что он (или кто-либо другой) испытывает эмоцию гнева, наблюдая его проявления.

Обнаружено, что для выражения эмоций студенты зачастую используют не только общепринятую лексику, но и жаргонизмы: радость – «клёво», «кайф», «расколбас», «респект», «кучеряво», «оттяг», «распирание»; горе – «вилы», «непруха», «лопата», «куматоз»; гнев – «сорвало башню», «бесёж», вина – «баран», страх – «чего-то стремает меня», «стрём».

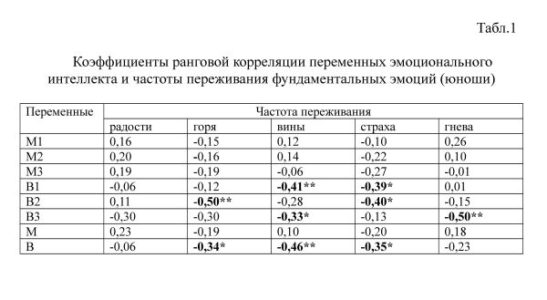

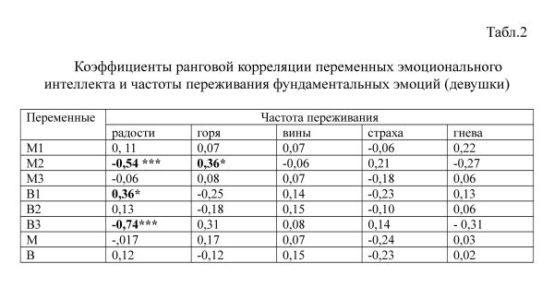

Результаты корреляционного анализа представлены в таблицах 1 и 2.

Полученные результаты позволяют утверждать, что с повышением эмоционального интеллекта изменяется частота переживания отдельных фундаментальных эмоций. Анализ корреляционных связей (табл. 1) позволяет установить, что с повышением управления своими эмоциями (В2) и внутриличностного эмоционального интеллекта (В) связано снижение частоты переживания горя. С увеличением осознания своих эмоций (шкала В1) и контроля экспрессии (В3), как и внутриличностного эмоционального интеллекта в целом (В), у юношей снижается частота переживания вины. Снижению частоты переживания страха способствует повышение осознания своих эмоций (В1) и управления своими эмоциями (В2), в том числе и уровня внутриличностного интеллекта в целом (В). Частота переживания гнева снижается вслед за повышением контроля экспрессии (В3).

Таким образом, юноши с высоким уровнем внутриличностного эмоционального интеллекта в целом реже переживают такие негативные эмоции, как вина, страх, горе. Развитие отдельных компонентов внутриличностного эмоционального интеллекта также в значительной мере способствует эмоциональному благополучию юношей: повышение осознания своих эмоций приводит к снижению частоты переживания вины и страха, развитие контроля экспрессии позволяет реже переживать эмоции вины и гнева, улучшение управления своими эмоциями ведёт за собой снижение частоты переживания страха и горя.

У девушек (табл. 2) с повышением осознания своих эмоций (В1) возрастает только частота переживания эмоции радости. Как мы уже отмечали, радость осознаётся более полно и отчётливо, нежели остальные исследуемые эмоции.

Интересным представляется тот факт, что у девушек с повышением уровня понимания чужих эмоций через экспрессию (М2), согласно полученным результатам, связано снижение частоты переживания эмоции радости и повышение частоты переживания горя. Возможно, сензитивность к эмоциональным переживаниям у девушек способствует тому, что сопереживание проявляется у них, в первую очередь, как со-горевание. Это означает, что студентки используют свои эмоциональные способности, чтобы разделить с другими людьми их негативные переживания и, тем самым, снизить их интенсивность. Частота переживания радости образует с контролем экспрессии (В3) сильную отрицательную корреляцию. На наш взгляд, соответствующая экспрессия является необходимым элементом переживания радости, в то время как привычка сдерживать её проявления обедняет эмоциональную жизнь человека, лишает её яркости и насыщенности.

С повышением уровня отдельных компонентов эмоционального интеллекта увеличивается количество приводимых девушками синонимов фундаментальных эмоций. Так, невербальное понимание чужих эмоций связано с переменной «синонимы радости» (rs = 0,38, p≤ 0,05), понимание чужих эмоций через экспрессию – с переменной «синонимы гнева» (rs = 0,39, p≤ 0,01). С последней переменной связан и контроль эмоций (rs = 0,56, p≤ 0,01). Это означает, что с развитием компонентов межличностного эмоционального интеллекта (невербальное понимание чужих эмоций, понимание чужих эмоций через экспрессию) и внутриличностного эмоционального интеллекта (контроль эмоций) у девушек происходит обогащение синонимического словаря эмоций (в частности, радости и гнева).

Среди ситуаций, способствующих переживанию радости, преобладают общение с близкими и друзьями, достижения (поступление в университет, победа на соревнованиях, рождение ребёнка, первая зарплата), собственное благополучие и благополучие других, не обязательно близких, людей («принёс радость другому человеку», «у всех всё хорошо», «мама бросила курить»). Среди причин горя студенты называют, в первую очередь, смерть близких людей, разлуку с близкими и любимыми людьми, их болезнь. Переживание вины обусловлено неадекватными ситуации действиями и поступками («сказал что-то не то», «не подумав, сделал плохо человеку») либо невыполнением моральных и иных обязательств (предательство, обман, неудача в ответственном мероприятии, «немытая посуда»). Страх в первую очередь связан с учебными ситуациями («сдача экзаменов») и беспокойством за близких людей. Гнев обусловлен очевидным нарушением нравственных норм (предательство, унижение, оскорбление, несправедливость, «наглая ложь», лицемерие, пренебрежение к чувствам близких людей: «когда молодой человек играл моими чувствами»), неадекватным социальным взаимодействием («ссора без причины», «кардинальное непонимание», «достают глупыми вопросами»), отсутствием результата при значительных затратах сил и времени.

Итак, с развитием эмоционального интеллекта повышается осознанность фундаментальных эмоций и, следовательно, осознанность поведения. У юношей повышение уровня внутриличностного эмоционального интеллекта способствует снижению частоты переживания негативных эмоций (горя, вины, страха, гнева). У девушек частота переживания эмоции радости обусловлена повышением осознанности эмоций. Развитие эмоционального интеллекта студенток связано с обогащением синонимического словаря эмоций.